番所が置かれていたということは、当時の政治・交通などを知るうえで、その地が重要な意味を持っていたということである。

番所が置かれていたということは、当時の政治・交通などを知るうえで、その地が重要な意味を持っていたということである。

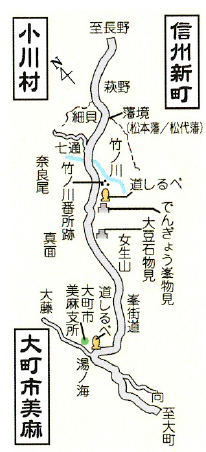

その番所が旧美麻村には四カ所もあったのだという。高地の土口番所、小境の横手番所、千見の千見番所、竹の川の竹ノ川番所がそれだ。

竹ノ川での感慨

いまの世にあっては昔と比較すること自体が無理な話であるが、その道筋が置かれてい今日的状況は、あまりにもその隔たりが大きく、暗然たる思いというほかはない。

いま、私たちは善光寺に向かって、大町からの街道を歩いている。 竹ノ番所はその道筋にあった。松本藩と松代藩との藩境近くに位置し、今でいえば小川村に入る手前というところだ。

大豆石(まめいし)物見・でんぎょう峯物見を右手に見ながら、 竹ノ川番所跡という辺りに立ってみると、通行人はまれというしかなく、かつてあれほどあった耕作地も、その目で見ないと探すことさえできないほどだ。ここで通行人や荷物の監視をした時代があったことなど、思いも及ばないのである。

そうしたとき、わずかに土手の上に半分土中に埋まっている、善光寺への道しるべ(写真右下)を見つけてほっとしたのだったが、するとどうだろう、 昔が一度によみがえってくるのだった。ここは尾根道なのだが、南からと北からの道がそこをまたぐようにしてあって、十字路をなしていることも分かった。

いずれも草生い茂る道であったが、歩いてみると踏み固められた広い道が、曲りくねって谷の方に向かっていた。

土手上に登ってみると、墓石が立ち並び、なかには無縫塔もあった。修験者の墓ということだった。南に下ると竹ノ川の集落へ。 北へ下ると七通・奈良尾の集落だったが、いずれも全戸転出の無残な姿がそこにあった。寂しさやむなしさをはるかに超えた、無声慟哭の世界だ。後日、周辺に点在する小集落を訪ねてみると、みんなそんなふうだった。いや、日本の山村は至る所そうなってしまったのだ。

村の人口をみても元気だったころの半分以下となってしまった所ばかりだ。そして合併促進によって、周辺化はいよいよ加速するばかりである。

峯街道のいま

湯ノ海(ゆのかい)までの道は、まだ緩やかな起伏の田園地帯が広がり、里山の景観を堪能できるのだが、湯ノ海を過ぎて少しばかりの坂道を登ると状況は一変する。

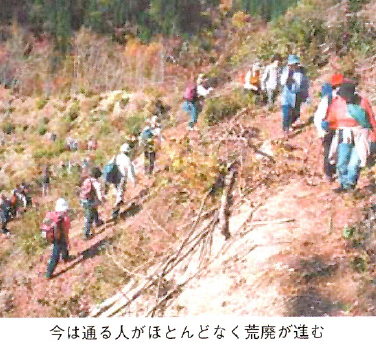

人家がなくなり、田畑が見られなくなる。樹林地帯に入るのだ。 さわやかな雑木林の中を行く道もあれば木下闇(こしたやみ)を歩くこともある。時折展望が開け、高い空が仰がれる。上り下りの道を避けて、自動車のための迂回路やトンネルができると主街道はたちまち山道となり、やがて廃道へと追い込まれてゆく。写真上はそんなところのものだ。

峠状の所には馬頭観音像が忘れられたように置かれてあった。ここを牛馬と共に歩いたのだと思うと、いたたまれないような懐かしさや、牛馬への恩愛が込み上げてくる。気は優しくて力持ち、飼い主にかくも忠実な牛馬に、日本民族はどれほどお世話になってきたことか。近くの高台に立つと、北アルプスの圧倒的な大観がそこにあった。爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳、白馬槍ヶ岳、杓子岳、白馬岳の連山が、神々しいまでに静まり返っていた。

なお、この街道を歩かれるときには、ぜひとも承知していただきたいことがある。善光寺や戸隠への参詣者が行き交い、山村が輝いていた時代には、樹林地帯というよりも、おおらかな起伏の丘に、手入れの行き届いた畑が広がり、かいがいしく働く人や牛馬の姿が、あちこちに見られたということである。 コースは同じであっても現在の道とはまったく違う質と形の、生活感にあふれた道がそこにあったのだということを、お見落としなくー。

竹ノ川の番所跡からほどなくして小川村に入る。これからは小川村と信州新町境の尾根道をたどることになる。

昔でいえば、松本藩領から松代藩領に足を踏み入れることになる。

素晴らしい道が待っていてくれる。