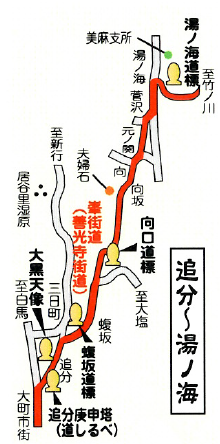

大町の追分から郊外の緩やかな坂を上りつめた辺りを蝮坂(まむしざか)という。

大町の追分から郊外の緩やかな坂を上りつめた辺りを蝮坂(まむしざか)という。

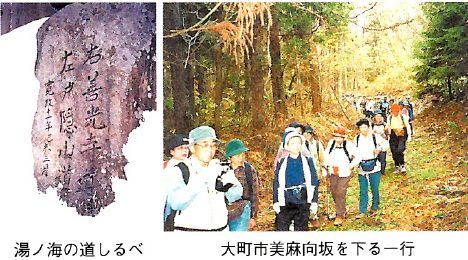

そこの小さな追分に「右しんまち せんくハうし(善光寺) とが久し(戸隠)」 天保一一(一八四〇)の道しるべが立っている。

各所に道しるべ

戸隠へは善光寺同様参詣者が多く、その道しるべを各所で見かける。 小川村の表立屋辺りで下って高山寺(こうさんじ)に出、大洞峠を越えて鬼無里に下り、さらに裾花川を渡り大望峠を経て、戸隠へ向かったのであろう。

蝮坂の道しるべ辺りが海抜760m。 長いスノーシェッドをくぐり抜け、上り着いたところが向口(むかいぐち)、海抜約900m。 ここにも善光寺・戸隠への道しるべが立つ。そしてこの辺から旧美麻村になり、静かな緑の供宴地帯となる。野アヤメの鮮烈な群青に、降り注ぐの声。 大町市民の水となっている居谷里湿原はこの近くだ。

向坂(むかいざか)入り口の夫婦石(みょっといし)からの道は、近年人が通わなくなってからは、身の丈ほどの草に覆われることがある。草を刈れば軽トラックが自由に通れるほどの道が、こうなるのだ。わずかな距離の向坂を下ると、山村地帯に入る。向、元ノ関菅沢から湯ノ海に至る辺りで、これぞ里山風景と言いたくなるところだ。

今日いたるところで見られるように、生活環境がギスギスし、ココンクリート化し、都会化が進むと、昔ながらの山村は、いよいよ癒やしの空間として、 日本の原風景としてそこが輝いて見えてくる。この辺りはそんなところだ。

目にあまる荒廃

そんな中で今日、日本の昔からの山村の大方は、過疎化の嵐に抗しきれず、疲弊への一途をたどるばかりとなっている。営々として築き上げた田畑の荒廃は目にあまり、日本の山村はただならぬ事態に追い込まれつつあるといっていい。

形の上でも質的にも日本史上最大の変革期は、昭和30年代から平成にかけての時代ではなかったか。武家政権の誕生、戦国期、明治維新などいかなる政変、争乱期にあっても、山村が過疎に喘いで廃屋を連ね、崩壊の危機にさらされたことが一度だってあっただろうか。

経済発展と功利と便利への追求、飽食と安眠、浅薄な時代思潮に押し流され、立ち止まることを忘れている間に、汚染が進み、人心と治安が乱れ、 ごみの山が築かれ、 病める日本がひたひたと迫行していることに気付かず…。

残念ながらと言うかまさにと言うか、こうした日本の時代の波をモロにかぶっているのが山村であり、いま私たちが歩いている峯街道筋でもあるのだ。

歩きながら景観を講える歓声に交じって「日本はどこかおかしいぞ、どこか間違ってやしねえか」。そんな声もため息とともに聞こえてくる。「いいところを歩かしてもらっ「た」という言葉の裏には、日本の持つ大きなひずみもまた見たという思いもあってのことだ。

湯ノ海(ゆのかい)の立派な道しるべから、いよいよ無人の境に入る。つい先年までは豊かな畑作地であったことが、厳しい労働の跡とともにくあるのが見える。