大町宿から善光寺までの街道約5㌔を一歩でも余すことなく歩こうと思う。道筋に沿って紹介したい。

大町宿から善光寺までの街道約5㌔を一歩でも余すことなく歩こうと思う。道筋に沿って紹介したい。

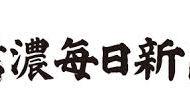

町川もあった大町宿大町宿は松本糸魚川間を結ぶ千国街道の要衝であった。南の池田町から大町市内に入ると、五日町、八日町、下仲町、上仲町、下仲町、 上仲町、九日起点・大町町、大黒町、 追分と北へつづく。

江戸時代末に豊田利忠によって編まれた名著『善光寺道名所図会』は「大町は拾町許、相対して巷をなす、繁昌の地にして冨家多し、」と記す。

昔の宿場づくりにはよくある施設であったが、大町宿の場合も宿の中央を町川と称する川が、北から南へ流れていた。生活用水、防火用水としては無論、万般の用途に供され、町並み景観としても欠かせないものの一つであった。石段を下って洗い物などする人たちの姿が目に浮かぶ。 明治の中ごろのものという写真を見ると、町川には小さな橋がいくつも架けられていて、両岸には木立も植えられている。そこに牛馬が繋がれたりもしたことであろう。家並みを見ると、一様に緩やかな勾配に石を乗せた板葺きの屋根が、びっしりと軒を並べている。

川は水道の普及、自動車の増加等によっ次第に無用のものとなり、いまは歩道の下に移されて、水音も聞こえなくなった。 信州の町川は次々と姿を消して、今日では北国街道の海野宿(東御市)に、遺構を見るだけとなってしまった。

馬市で賑わった追分

昔の人たちの地名の名付け方には感服させられるばかりであるが、「追分」(分去(わかさ)れとも)もその一つだ。

大町の追分は馬市で賑わったところだという。近郷近在から何百頭もの馬が集まり、 甲高い競り市の声が飛び交ったのであろう。 そこに立つと街道往来の馬子唄が聞こえ、宿場の興亡や人生の哀歓までが一緒くたになって見えてくる。

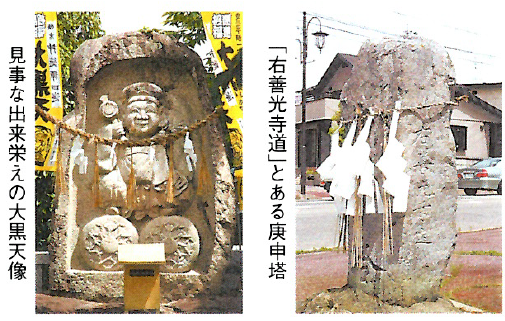

歩いた時代に思いをはせて歩くとき、道しるべほど輝いて見えるものはない。その道しるべを兼ねた庚申塔が追分に立つ。延享元年(1744)の建立。 右側面に「善光寺道」、左側面に「越後道」と刻む。千国街道から分岐し、善光寺に向かう発着点というべきところだ。

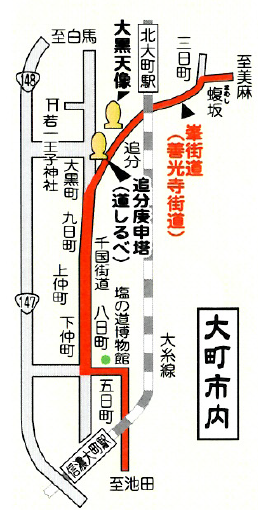

青年石工の髪の冴えちょっと寄り道して、道しるべの向かいにあ枝垂桜(大町市指定天然記念物のエドヒガン)の大樹の根方にある大黒天像を見よう。

いかにも大黒さまらしい温顔、大きな像容からあふれる量感。 おそらく信州随一といってもいい出来栄えだろうと思う。

造立は嘉永5年(1852)、石工は「当国高遠非持住 伊藤徳十・留十」。当時、徳十は18歳、留十は21歳だったという。驚くべき冴えだ。これが二そこそこの若僧によってなされた仕事だというのだから。

少年時、「丁稚奉公」して鍛えられると、こうした域に達することができるという証左であり、お手本のようなものだ。私はしばしばこの像の前に進み出るのであるが、それは若くしてこの大作を彫りあげたしなやかな感性と、剛直な精神に圧倒される悦びに浸りたいためだといってもいい。

時間があれば、近く若王子神社の森に立ち寄りたい。中世の豪族仁科氏にゆかりの深い所で、 重文の本殿、県宝の三重の塔、社叢など一級の文化財が詰まっている。

追分からは蝮坂(まむしさか)を経て、いよいよ里山地帯に入る。

峰街道(天空の道、大町峰街道、善光寺峰街道)

長野県長野市、小川村、大町市を連なる峰街道の保全活動しています。

- Home

- 峯街道を歩く3