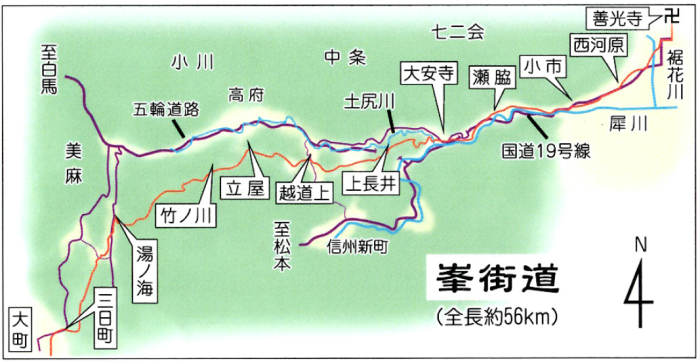

大町から善光寺への道筋は、合併前の市町村名でいうと、大町市ー美麻村ー小川村ー中条村ー七二会村ー小田切村ー安茂里村ー長野市という順で、小川と中条は尾根を境にして信州新町と接している。

道はその尾根筋を通っていて、長野から白馬へ向かう県道31号線(通称・オリンピック道路)の進行方向左側の丘陸地帯がそれだ。

昔は重要道路線

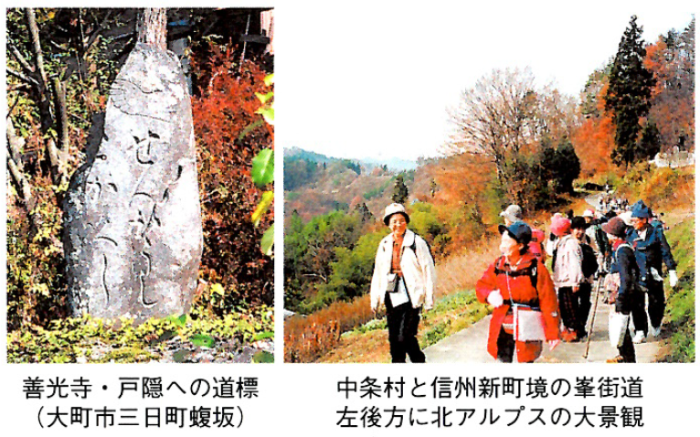

小川から中条にかけての道は尾根通りだから、展望が素晴らしい。山の上にこんな立派な道があったのかと、誰しもが感嘆する。

私はこの街道(大町街道とも善光寺街道とも言う)が好きで、何回となく歩いてきた。

一緒に歩いてきた人たちは600人余になるが、古道の話になると「あの道はよかったね」とよく言われる。

古来、より安全を願うとき、道は谷筋より尾根筋が選ばれた。 峯街道はその典型ともいえる。念のためであるが、尾根筋には一本の道が細々とあっただけではない。沿線には立派な社寺があり、石造物群があり、畑が広がそしてここを生活舞台としてきた人家がたくさんあ

った。 番所が江戸時代まであったことからしても、かつてはこの道筋が重要路線であったことを示すものであろう。縄文遺跡さえあるのだ。

近郷近在から着飾っ馬が集ってきて、 この街道を走り抜け、船道の群衆がやんやの喝采を送った時代もあったという。信じ難いほどの事実だ。

古道とは何か。 山村とは何か。そして大地を耕すとは。 峯街道からは日本の原風景が見えてくる。土に刻まれ歴史がうずたかくあって、それが足裏から々として伝わってくる。古道の風格さえが漂っているのだ。

耕して天に至る

日本の山村を歩いてしみじみ思い知らされたことの一つは、平地は無論のこと、山の斜面の頂に至るまで尺地余さず耕されてきたという現実であった。

一粒の米や実を得たいばかりに営々として築き上げてきた不断の努力や歴史は、そのまま日本民族の魂そのものだ。棚田も耕して天に至る畑も息を呑むほど美しいが、そこに積み重ねられてきた石の数は幾億万に達することであろう。縦横に張り巡らされた道の総延長は地球を幾回りすることか。それは勤勉や忍耐を遥かに超えた世界だ。

街道の圧倒的な景観は、そんな地帯と時代の中にあった。少なくとも昭和30年代までは善光寺を目指して巡礼者たちがこの道を歩いたのは、そんな時代と重なることはいうまでもない。

峯街道はいわばローカル線で、安曇方面と西山・善光寺平地方との交流が主であったが山村が大いに栄えた時代を背景に、日常百貨万般の物資が牛馬と共往来したのだった。

そんな中を沿道で黙々と働く人たちとあいさつを交わし、鈴を鳴らし、ご詠歌を唱えながら行く善男善女たち。

元気な代参者もあったろうし、老いたる母に連れ添う姿もあったことであろう。