越後の鈴木牧之の名著『北越雪譜』は、栄村の秋山郷を紹介したことで知られる。その中に「熊人を助」という節があり、雪山で道に迷った猟師が「かくては飢死すべし」と「それにつけてもお伊勢さまと善光寺さまをおたのみ申よりほかなしと、しきりに念仏唱へ」、さらに「熊四方を顧て走て行方しれず。

さては我を導たるなりと熊の去し方を遙拝がずかず礼を述べ、これまったく神仏の御蔭ぞとお伊勢さま善光寺さまを遙拝うれしくて足の踏所もしらず、…」

という条がある。

進退極まったとき、また心からなる感謝を表するとき、思わず知らず口を突いて出た言葉が「善光寺さま」だ ったというのである。

いったい、善光寺信仰とはなんなのか、そして祈りとは。大町から善光寺までの峯街道をたどりながら、先人たちの踏み跡を偲びつつ、自らへの問いとして歩いてみたいと思う。

白装束とご詠歌

古来、いかほどの人が善光寺に向かって歩いたことだろうか。それは地域により時代によって多少の差はあっても、全国津々浦々から、その道筋は網の目とも、すべての道はと言ってもいいほどだ。

自らの足に頼ってひと足ひと足、野を越え峠を越え、大水で川止めのときは渡し舟を待ち続け、とにかく歩きに歩いての旅だった。

いでたちといえば草鮭に菅笠、大きな風呂敷包みを背に負い、雨具は茣蓙だった。白装束に金剛杖と数珠。

雨の日は泥水を背中まで跳ね上げ、汗にまみれ、白装束は泥装束さながらのときもあったのだろうと思う。そんな連れ立ちが一筋になって峠に向かう道筋などでは、白装束の一団が一里も遠くから見えたものだという話をよく聞かされてきた。

歩きに歩いたといっても沿道の社寺には礼拝し、路傍の石仏たちには掌を合わせたり、一瞥(いちべつ)の挨拶をを送り、時には鈴を鳴らしご詠歌を唱えてのものだったという。

善光寺のご詠歌は、

「遠くとも一度は謝れ善光寺 救ひ給ふは弥陀の誓願」

「身はここに心は信濃の善光寺 導き給へ弥陀の浄土へ」

が代表的なものだった。

例えば10人の一団だとすれば、先達の鈴の合図で(息切れを補うこともあって)前の5人が「遠くとも一度は詣れ…」と上の句を唱え、後の5人が「救ひ給ふは…」と続けたのだそうだ。

年相応心置きなく

いま私たちはあり余る大自然の饗宴地帯の風光を、存分に楽しみながら歩きたいと願っしている。沿道の社寺にも立ち寄り、歴史や民俗にも心を寄せたいと思っている。せかせかとではなく、年相応に心おきなくだ。

新しい私の発見を期待し、昨日の続きの今日ではないことを願っている。そこに途中の。哲学をも求めたいと願っている。

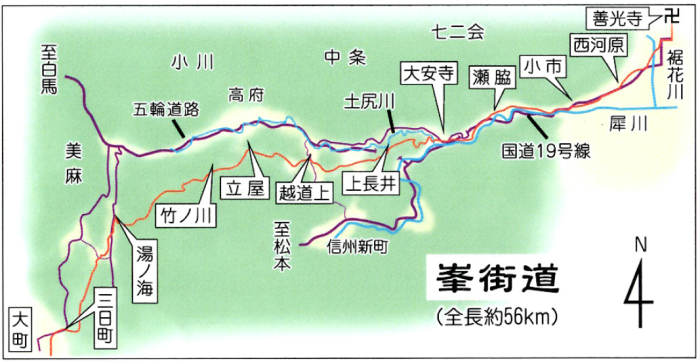

峯街道

「大町街道」「善光寺街道」ともいう。大町で塩の道・千国街道と分岐し、美麻・小川・中条・七二会・小田切・安茂里を経て長野市で北国街道と合流する。全長約56㌔。

小川・中条地区は信州新町と境を接した尾根道で、北アルプスなどの眺望が素晴らしい。

昔は番所も置かれた重要路線であった。

一帯は耕して天に至る畑作を主とした山村であったが、現代は過疎化が進み、荒廃地が目立つようになった。

峯街道は安曇・西山・善光寺平を結ぶ生活道として、また善光寺・戸隠への参詣路としても大きな役割を果たしてきた。